○丸森町職員相互人事交流要綱

令和7年1月31日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町(以下「町」という。)と他の地方公共団体(以下「市町村等」という。)との相互理解及び連携の強化並びに職員の資質の向上を図るため実施する職員の相互交流(以下「相互人事交流」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法等)

第2条 町及び市町村等は、必要に応じて相互に職員を派遣するものとする。この場合において、相互に派遣する職員(以下「交流職員」という。)の数及び職種は、原則として同一とする。

2 前項の規定にかかわらず、専門的な職種等特別な理由があると認めるときは、相手方の承認を得ていずれか一方からの派遣とすることができる。

(派遣期間)

第3条 交流職員の派遣期間は、1年ごとに更新の上、2年間とする。ただし、当該職員を派遣しようとする町又は市町村等(以下「派遣元団体」という。)と派遣を受けようとする町又は市町村等(以下「受入団体」という。)との協議により、派遣期間を変更することができる。

(交流職員の身分)

第4条 交流職員は、町及び市町村等の職員の身分を併せ有するものとする。

(交流職員の給与)

第5条 交流職員の給料は、派遣元団体の関係規定に基づき、派遣元団体が支給するものとする。

2 交流職員が受けるべき手当のうち、受入団体の業務に従事することにより支給されることとなる管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、受入団体の関係規定に基づき受入団体が支給し、それ以外の手当は、派遣元団体が支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、派遣元団体又は受入団体が支給することとされる給料及び手当のうち、その職務の性質上派遣元団体又は受入団体が支給することが適当でないときは、派遣元団体と受入団体との協議によりその取扱いを定めるものとする。

(交流職員の旅費)

第6条 交流職員の旅費は、受入団体の関係規定に基づき、受入団体が支給するものとする。ただし、赴任旅費については、派遣元団体の関係規定に基づき、派遣元団体が支給するものとする。

(交流職員の服務等)

第7条 交流職員の服務、勤務条件及び福利厚生については、それぞれ受入団体における職員の例による。

(分限及び懲戒)

第8条 交流職員の分限又は懲戒の処分については、派遣元団体と受入団体との協議によりその取扱いを定めるものとする。

(公務災害補償等)

第9条 交流職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等については、受入団体の長の申出により、派遣元団体において所要の手続をとるものとする。

(共済組合)

第10条 交流職員は、派遣元団体における共済組合の組合員の資格を保持するものとする。

(交流職員の研修)

第11条 派遣元団体及び受入団体は、それぞれ交流職員に対する研修の機会の確保に努めるものとする。

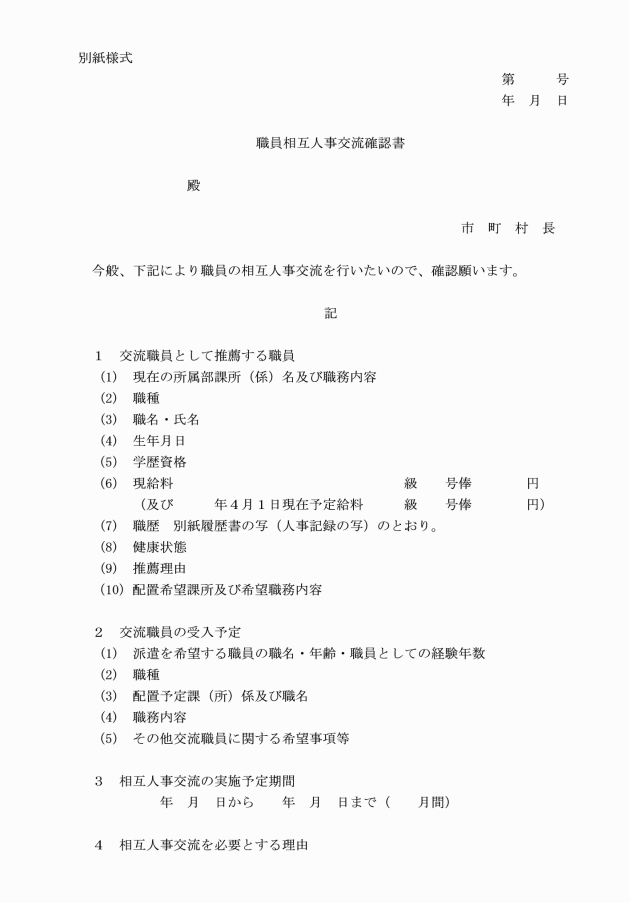

(相互人事交流の手続)

第12条 派遣元団体及び受入団体の長は、相互人事交流を実施しようとするときは、職員相互人事交流確認書(別紙様式)を相手方の長に送付するものとする。

2 派遣元団体及び受入団体の長は、前項の確認書の記載内容を承諾するときは、別に定める協約書を締結するものとする。

(報告)

第13条 派遣元団体は、派遣期間中の交流職員に関する次に掲げる事項について、必要の都度受入団体に報告するものとする。

(1) 身分上の変動

(2) 昇格及び昇給

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 受入団体は、交流職員の勤務状況等について、必要の都度派遣元団体に報告するものとする。

(相互人事交流の終了等)

第14条 相互人事交流は、派遣期間の満了により終了するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、派遣元団体又は受入団体の都合等により派遣期間中に相互人事交流を終了しようとするときは、派遣元団体と受入団体との協議によりその取扱いを定めるものとする。

(雑則)

第15条 この要綱及び第12条に規定する協約書に定めるもののほか、交流職員の身分等の取扱いに関し疑義が生じたときは、派遣元団体と受入団体との協議によりその取扱いを定めるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、相互人事交流の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、令和7年2月1日から施行する。